К 90-летию народного артиста РСФСР Василия Борисовича Ливанова

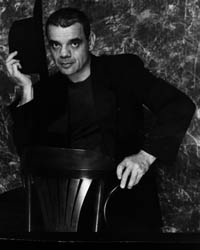

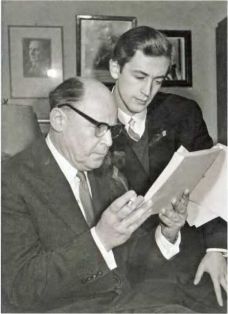

19 июля страна поздравит с 90-летием своего любимого Шерлока Холмса – народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии ГДР, лауреата международных кинофестивалей, члена президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук России Василия Борисовича Ливанова. Созданный им образ великого сыщика в легендарном сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также роли в фильмах «Слепой музыкант», «Коллеги», «Звезда пленительного счастья» вознесли его на кинематографический Олимп. Кроме того, В.Б. Ливанов сыграл в фильмах: «Две жизни», «Суд сумасшедших», «Большие и маленькие», «Зеленый огонек», «Браслет 2-й», «Год как жизнь», «Интервью», «Мне было 19», «Игрок», «Степь», «Мой любимый клоун», «Кто стучится в дверь ко мне», «Лунная радуга», «Необыкновенные приключения Карика и Вали», «Он свое получит», «Охота», «Друг» (в этом фильме голосом Ливанова говорит один из персонажей – фантастический пес), «Дон Кихот возвращается», «Мужской сезон», «Мастер и Маргарита» и других. По своему сценарию он снял документально-художественный фильм о своем великом отце «Борис Ливанов». Неповторимый голос В. Ливанова одушевил такие мультяшные персонажи, как Карлсон, Крокодил Гена, Удав из «38 попугаев». Всего голосом Василия Ливанова говорят на экране около 300 персонажей: крокодилы, волшебники, коты, ослики, собаки, медведи, пеликаны, пираты, птицы; злые и добрые, наивные и мудрые, большие и маленькие... Классикой отечественной мультипликации стали «Бременские музыканты», снятые по его сценарию. В.Б. Ливанов – автор пьес «Бременские музыканты», «Дон Жуан», «Мой любимый клоун», «Исполнитель».

С отцом - Борисом Ливановым

"Город на заре" (1958)

"Неотправленное письмо" (1959)

"Воскресение" (1960-1961)

"Две жизни" (1961)

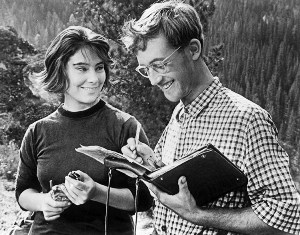

"Коллеги" (1962)

"Коллеги" (1962)

"Синяя тетрадь" (1963)

"Год, как жизнь" (1965)

"Ватерлоо" (1969)

"Звезда пленительного счастья" ()

"Ярославна, королева Франции" (1978)

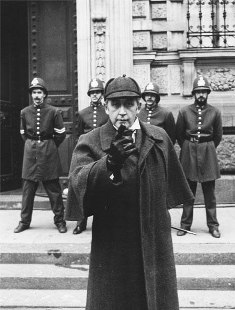

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Серия 1 "Знакомство" (1979)

"Необыкновенные приключения Карика и Вали" (1987)

"Любовь к ближнему" (1988)

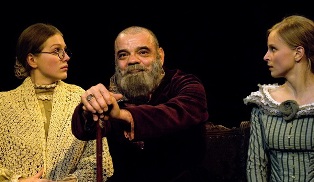

"Мастер и Маргарита" (2005)

***

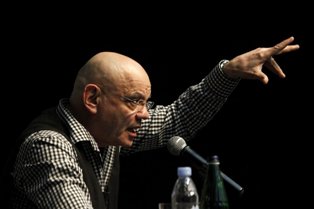

К 80-летию народного артиста России Алексея Львовича Рыбникова

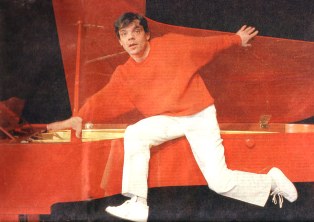

17 июля 80-летний юбилей отмечает композитор, народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Национальной кинематографической премии «Ника», Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», лауреат международных и всероссийских кинофестивалей Алексей Львович Рыбников. Алексей Рыбников – автор музыки более чем к 100 фильмам, в том числе: «Три дня Виктора Чернышева», «День и вся жизнь», «Остров сокровищ», «Без трех минут ровно», «Бедная Лиза», «Большое космическое путешествие», «Паучок Ананси и волшебная палочка», «Петр Мартынович и годы большой жизни», «Потрясающий Берендеев», «Приключения Буратино», «Дети из бездны» (США), «Диалог», «Дневной поезд», «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки», «Обратная связь», «Исчезновение», «Усатый нянь», «Журавлиные перья», «Иванцов, Петров, Сидоров...», «Шла собака по роялю», «Новые приключения капитана Врунгеля», «Тот самый Мюнхгаузен», «Примите телеграмму в долг», «Осенняя история», «Вам и не снилось...», «Мнимый больной», «Дороги Анны Фирлинг», «Ералаш», «Желаю успеха», «Ночное происшествие», «Полет с космонавтом», «Через тернии к звездам», «Путь к медалям», «Руки вверх!», «Василий Буслаев», «Мать Мария», «Сказки... Сказки... Сказки Старого Арбата».

Биография Алексея Львовича вошла в издание "Кто есть кто в современной культуре".

***

К 80-летию заслуженного мастера спорта СССР Владимира Георгиевича Андреева

14 июля поздравления с 80-летием принимает заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, победитель Спартакиады народов СССР, обладатель Кубка СССР Владимир Георгиевич Андреев. Владимир Андреев - один из наиболее именитых и самых высоких игроков отечественного баскетбола, центровой, славившийся надежной игрой в защите и разнообразной и результативной игрой в атаке, первый советский центровой «современного плана» с большим диапазоном действий.

Жизнеописание Владимира Андреева по праву заняло свое место в издании "Легенды отечественного баскетбола".

***

К 100-летию со дня рождения заслуженного тренера СССР Давида Яковлевича Берлина

12 июля баскетбольное сообщество России чествует великого тренера, заслуженного тренера СССР, заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, чемпиона СССР, двукратного победителя Спартакиады народов СССР, четырехкратного обладателя Кубка Лилиан Ронкетти, двукратного обладателя Кубка СССР, почетного гражданина города Ногинска Московской области Давида Яковлевича Берлина (1925-2021), которому исполнилось бы 100 лет. Давид Яковлевич - один из лучших тренеров советского и европейского баскетбола, патриарх отечественного баскетбола, создавший в Подмосковье женскую баскетбольную команду «Спартак», с которой работал свыше 60 лет – рекорд, не имеющий аналогов в истории мирового спорта.

***

|

К 85-летию народной артистки России Елены Антоновны Камбуровой

11 июля Международный Объединенный Биографический Центр поздравит с 85-летним юбилеем народную артистку России, лауреата Государственной премии РФ, основателя и художественного руководителя Театра музыки и поэзии Елену Антоновну Камбурову. Елена Камбурова создала на эстраде свой стиль, возвела отечественный песенный жанр на высокую ступень. Репертуар певицы отражает многогранность ее таланта и широту поэтических и музыкальных вкусов: в нем и песни Окуджавы и Матвеевой, музыкальные интерпретации поэзии Серебряного века – стихов М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, А. Блока, Г. Иванова, Ю. Левитанского, Д. Самойлова, А. Тарковского, а также песни на стихи поэтов Польши, Латинской Америки, Франции. Русскоязычный репертуар сочетается с песнями на иностранных языках – французском, английском, польском, испанском, греческом, иврите. Елена Камбурова создала Театр музыки и поэзии. Среди работ театра: «Здравствуйте, Жак Брель», моноспектакль Елены Камбуровой «7 тетрадей учителя русской словесности Юлия Кима, им заполненных собственноручно», «Роман в письмах», «P.S. Грезы», «Капли датского короля», «Абсент», «Антигона», «Точка слева», «Никто», «Счастливые дороги» и другие. *** К 105-летию со дня рождения генерал-полковника Сысоева Петра Ивановича

11 июля отмечается 105 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, генерал-полковника Сысоева Петра Ивановича (1920-2002). В 1938-1941 годах он учился в Военно-транспортной академии, затем воевал в действующей армии. С 1946 года служил в оперативном управлении штаба Прикарпатского военного округа старшим офицером, начальником оперативного отдела, проходил службу на Дальнем Востоке: начальником оперативного управления штаба ДальВО, командиром дивизии (Камчатка), начальником штаба, командующим 5-й армией. С 1972 по 1988 год был первым заместителем начальника Тыла Вооруженных Сил СССР. В 1988 году вышел в отставку в звании генерал-полковника. Биография П.И. Сысоева вошла в издание «Солдаты 20 века». ************ К 55-летию олимпийской чемпионки Елены Худашовой

10 июля исполняется 60 лет одной из сильнейших центровых отечественного баскетбола, олимпийской чемпионке Худашовой Елене Анатольевне. За свою карьеру она приняла участие в трех Олимпиадах, двух чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы. Главный тренер золотой олимпийской сборной СНГ Евгений Яковлевич Гомельский назвал Елену – профессионалом в высшем смысле этого слова.Очень важно, что с Худашовой чувствуют себя уверенно и комфортно другие девчонки. По словам самой Елены, Евгений Яковлевич называл ее Лари Бёрд в юбке(американский игрок всю карьеру выступавший за Бостон Селтикс), т.к. ее процент попадания с игры практически всегда был высоким. Олимпийская чемпионка Ирина Сумникова говорила прессе, что у Елены Худашовой очень много положительных качеств, необходимых именно командным игрокам. Елена постоянно помогала всем игрокам команды своими заслонами, своевременными передачами, отлично действовала на подстраховке. У Худашовой был хорошо поставлен средний и дальний бросок. В решающие моменты, она всегда забивала. Елена Анатольевна Худашова - заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр (1992), чемпионка Европы (1987, 1989, 1991), чемпионка СССР (1986, 1987, 1988), чемпионка Франции (клуб Шаль лезо 1992, 1993), чемпионка Франции (клуб СЖМ БУРЖ Баскет 1995),победительница Кубка Ронкетти с Динамо Новосибирск (1986) и с СЖМ БУРЖ Баскет (1994),бронзовый призер Олимпийских игр (1988), серебряный призер чемпионата мира (1998), серебряный призер Игр Доброй Воли (1990), серебряный призер чемпионата Европы (2001), бронзовый призер чемпионата Европы (1999). Жизнеописание Елены Худашовой вошло в эксклюзивное издание Международного объединенного биографического центра «Легенды отечественного баскетбола». *** К 45-летию заслуженного мастера спорта России Светланы Абросимовой

9 июля свое 45-летие встречает Светлана Олеговна Абросимова – выдающаяся баскетболистка, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы, чемпионка женской НБА, победитель Мировой Лиги ФИБА, победитель Женской Евролиги ФИБА, обладательница Кубка Европы, семикратная чемпионка России, пятикратная победительница Кубка России, генеральный директор Международной студенческой баскетбольной лиги (МСБЛ). Светлана Абросимова – обладательница многих высоких международных наград, первая россиянка – чемпионка женской НБА. За национальную сборную России блестяще выступала четырнадцать лет, была ее капитаном; невзирая на травмы, мужественно выходила на поле. В разное время играла на позициях легкого форварда (SF) и мощного форварда (PF). Биография Светланы Абросимовой вошла в издание Международного объединенного биографического центра "Легенды отечественного баскетбола".

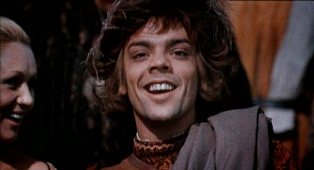

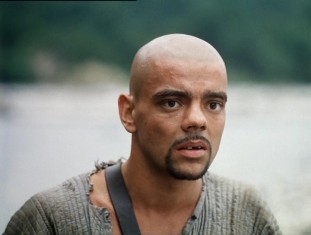

*** К 75-летию народного артиста России Константина Аркадьевича Райкина 8 июля 75-летний юбилей отмечает народный артист России, лауреат Государственных премий РФ, необднократный обладатель НАциональной театральной премии "Золотая маска", художественный руководитель Российского Государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, профессор Константин Аркадьевич Райкин. Преданность Константина Райкина театру граничит с фанатизмом. Диапазон его творчества необыкновенно широк: он уверенно существует и в комедии, и в драме, и в трагедии, и в гротеске. Каждый его выход на сцену – это триумф актерского искусства, мощного, глубокого, захватывающего своей энергией, каждая его постановка – событие в театральной жизни. Одна из главных тем в его творчестве – вызов, дуэль с жизнью, ее жестокой обыденностью и пошлым несовершенством. Константин Аркадьевич много и успешно работает в «Сатириконе» как режиссер. Поставленные им спектакли: «Маугли» (1990), «Такие свободные бабочки» (1993), «Ромео и Джульетта» (1995), «Кьоджинские перепалки» (1997), «Квартет» (1999) – отличаются оригинальностью трактовки, глубиной прочтения пьесы. Настоящим событием стал поставленный К. Райкиным «Шантеклер» Э. Ростана (2001). За последнее десятилетие на сцене «Сатирикона» состоялось более десятка премьер: «Королева красоты» и «Сиротливый Запад» М. Макдонаха (2007), «Синее чудовище» К. Гоцци (2008), «Тополя и ветер» Ж. Сиблейраса (2009), «Деньги» А. Островского (2010), «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (2012), «Лондон Шоу» Б. Шоу (2013), «Кухня» А. Уэскера (2014), «Однорукий из Спокана» М. Макдонаха (2014), «Все оттенки голубого» В. Зайцева (2015), «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера (2016), «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь» К. Дюранга (2017), «Глупости» В.Никольской (2019), «Всем кого касается» Д.Сидерос (2019). В «Сатириконе» в разные годы работали замечательные театральные режиссеры: Роман Виктюк, Петр Фоменко, Валерий Фокин, Роберт Стуруа, Елена Невежина, Юрий Бутусов и другие. За годы руководства театром К. Райкин подготовил новое поколение артистов, ему удалось создать, по сути, новый театр, превратившийся в первоклассный репертуарный ансамблевый театр, пользующийся неизменным успехом у российских и зарубежных зрителей. «Сатирикон» вышел в лидеры зрительских симпатий, все спектакли идут при неизменном аншлаге, что во многом объясняется их зрелищностью, яркостью постановок. С 2001 года Константин Аркадьевич начал преподавать в Школе-студии МХАТ, а в 2005 году состоялся первый выпуск студентов актерского факультета – курса профессора К.А. Райкина. Визитной карточкой молодых артистов стал дипломный спектакль «Страна любви» по пьесе А.Н. Островского «Снегурочка», который вошел в репертуар «Сатирикона». Воспитав три поколения молодых артистов в Школе-студии МХАТ, Райкин закончил там преподавательскую деятельность и в 2012 году стал вдохновителем и основателем нового учебного заведения, которое он назвал «Высшей школой сценических искусств». Многим зрителям Константин Райкин запомнился по его искрометным ролям в кино. Он начал сниматься еще до окончания театрального училища, его дебютом стала небольшая роль старшеклассника-лоботряса в комедии «Завтра, третьего апреля…». Затем он снялся в военной картине «Командир счастливой “Щуки”». Широкую же известность и популярность ему принесли также роли в фильмах «Много шума из ничего», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Труффальдино из Бергамо», «Остров погибших кораблей», «Руанская дева по прозвищу Пышка», «Тень, или Может быть, все обойдется», «Русский регтайм».

"Командир счастливой "Щуки" (1972)

"Много шума из ничего" (1973)

"Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974)

"Труффальдино из Бергамо" (1976)

"Двенадцатая ночь" (1978)

"Мы не увидимся с тобой" (1981)

"Остров погибших кораблей" (1987)

"Неудача Пуаро" (2002)

"Не все коту масленница" (2012)

*** К 90-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Виталия Ивановича Севастьянов (1935-2010)

8 июля мы почтим память дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Виталия Ивановича Севастьянова (1935-2010), которому исполнилось бы 90 лет. В качестве борт-инженера Виталий Севастьянов дважды побывал в космосе, и оба его полета ставили рекорды длительности пребывания на орбите. Избирался народным депутатом РСФСР и депутатом Государственной Думы ФС РФ. ************ К 100-летию со дня рождения полного кавалера ордена Славы Георгия Васильевича Басырова (1925-2009)

7 июля исполнилось бы 100 лет участнику Великой Отечественной войны, Полному кавалеру ордена Славы, почетному гражданину города Юрги и Кемеровской области Басырову Георгию Васильевичу (1925–2009). Его боевое крещение состоялось в октябре 1942 года под Сталинградом в составе войск 62-й армии, куда были включены сибирские добровольцы. До февраля 1943 года Басыров сражался за Сталинград и показал себя бесстрашным, умелым воином. В одном из боев подбил два вражеских танка и три бронемашины, за что был награжден орденом Славы III степени. Вскоре после завершения Сталинградской битвы Басырова направили в город Владимир, где он окончил корпусную танковую школу. А через три месяца механик-водитель танка Т-34 уже участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, в составе 9-го танкового корпуса. В составе корпуса он с боями дошел до Берлина. После демобилизации в 1952 году он вернулся в Сибирь, где работал сначала слесарем-сборщиком, а затем мастером механосборочных работ на Юргинском машиностроительном заводе. В июле 1990 года вышел на пенсию. До преклонных лет он активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, посещал школы, предприятия. Георгий Васильевич Басыров награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Славы I, II и III степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За трудовое отличие», «За доблестный труд», почетным знаком «За вклад в развитие города Юрга», юбилейными медалями. Подробное описание боевого пути Г.В. Басырова вошло в уникальное издание Международного объединенного биографического центра «Солдаты 20 века». *** К 85-летию со дня рождения олимпийcкого чемпиона Виктора Григорьевича Кузькина (1940-2008)

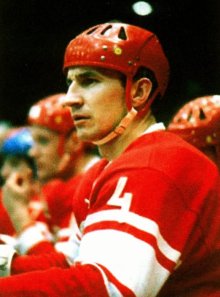

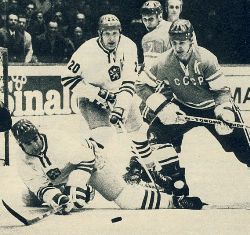

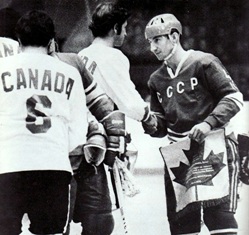

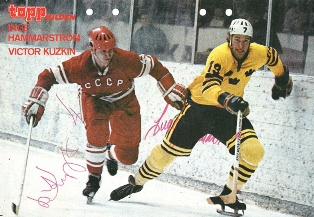

6 июля мир хоккея вспомнит легендарного защитника, многолетнего капитана непобедимой сборной СССР («красной машины», как ее в ту пору называли соперники), заслуженного мастера спорта СССР, трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира Виктора Григорьевича Кузькина (1940-2008) по случаю 85-летия со дня рождения. Герой многих спортивных сражений, Виктор Кузькин стал одним из четырех в истории отечественного хоккея трехкратных олимпийских чемпионов, наряду со своим соратником Виталием Давыдовым и представителями следующего поколения «красной машины» Владиславом Третьяком и Андреем Хомутовым.

*** К 95-летию со дня рождения олимпийcкого чемпиона Юрия Сергеевича Тюкалова (1930-2018)

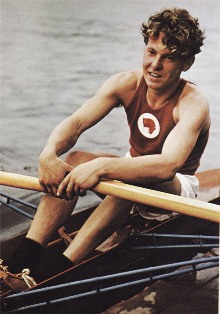

4 июля исполнилось бы 95 лет замечательному спортсмену-гребцу, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру СССР и РСФСР, двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону Европы, тринадцатикратному чемпиону СССР, почетному гражданину Санкт-Петербурга Юрию Сергеевичу Тюкалову (1930-2018). Юрий Сергеевич Тюкалов стал первым советским олимпийским чемпионом в академической гребле. Но раньше - и об этом знают немногие - он проявил себя прекрасным командным гонщиком, с 1949 по 1951 год одержал по две победы на чемпионатах СССР в составах четверки распашной с рулевым и восьмерки. Но затем попробовал себя в одиночке и на первой же тренировке понял свое истинное призвание в академической гребле. Главным соперником Юрия Тюкалова на Олимпиаде в Хельсинки был австралиец Мервин Вуд, олимпийский чемпион 1948 года. Очень сильный физически, немногословный и уверенный в себе Вуд считался главным претендентом на победу. Его шансы заколебались после предварительных гонок, где Тюкалов показал лучшие результаты. Не самый рослый и физически сильный среди лучших одиночников мира, он имел живой, острый гребок и замечательную выносливость. В финале он и австралийский чемпион большую часть дистанции прошли, словно связанные невидимыми нитями. Ближе к трибунам Тюкалов дал своей «Ласточке» еще одно ускорение, и появившиеся полторы секунды преимущества он сохранил до финишного створа. Первое поздравление Юрий Тюкалов получил от Президента Финляндии Паасикиви, который и вручил ему золотую олимпийскую медаль. Судьба еще раз свела двух выдающихся гонщиков первых послевоенных лет. Четыре года спустя они стали соперниками на олимпийской регате в Мельбурне, но уже в классе двоек парных. Партнером Тюкалова стал московский динамовец Александр Беркутов, и появление этого экипажа стало плодом импровизации. Эта самая маленькая команда стала великой. Олимпийскую регату 1956 года в Мельбурне Тюкалов и Беркутов выиграли с преимуществом в три корпуса лодки - это порядка девяти секунд. В общей сложности Тюкалов прожил в спорте около 20 лет. Затем он несколько лет трудился тренером - лучшие его ученицы неоднократно выигрывали чемпионаты мира и Европы; в активе его воспитанниц - второе место на олимпийской регате 1976 года в Монреале.

С Мервином Вудом

С Александром Беркутовым

*** К 100-летию со дня рождения полного кавалера ордена Славы Константина Михайловича Калинина (1925-2009)

3 июля исполняется 100 лет со дня рождения героя Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, участника Парада Победы 1945 года Константина Михайловича Калинина (1925–2009). Весной 1943 года, получив аттестат об окончании средней школы, Константин Михайлович был призван на военную службу. Учитывая уровень подготовки, его направили в Саратовское пехотное училище. Так на четыре месяца он стал курсантом. Летом 1943 года добровольно попросился на фронт и при распределении попал в разведывательное подразделение 270-й стрелковой дивизии. Первая же вылазка в расположение противника завершилась удачей. Со своим напарником он взял «языка», немецкого ефрейтора. Однажды он, сломив упорное сопротивление немецкого офицера, взял его в плен. В рукопашной схватке был ранен и отправлен в тыловой госпиталь, где пролежал больше месяца, и не знал, что в феврале 1944 года его представили к первой боевой награде – ордену Славы III степени. В свою часть он уже не вернулся. Получил назначение в 407-ю отдельную разведывательную роту 334-й Витебской стрелковой дивизии, в которой прослужил до конца войны. Здесь в полной мере раскрылись его лучшие качества, присущие войсковым разведчикам. Старшему сержанту Калинину поручали, как правило, самые ответственные задания по разведке сил противника, захвату «языков». Он стал признанным знатоком своего дела, умело руководил разведгруппами. Всего за полтора года он доставил командованию дивизии 58 «языков». Почти 30 лет до ухода на пенсию он работал в Министерстве среднего машиностроения. Последняя его должность – начальник отдела. Участвовал в разработке новой техники. Некоторые из работ, в которых он принимал участие, экспонировались на ВДНХ СССР, и он был отмечен бронзовой медалью. Подробное жизнеописание К.М. Калинина опубликовано в уникальном сборнике Международного объединенного биографического центра «Солдаты 20 века». *** |