Хроника событий 2025 года

|

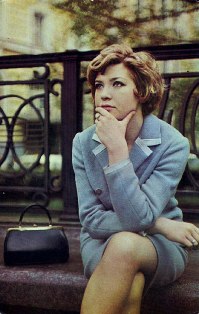

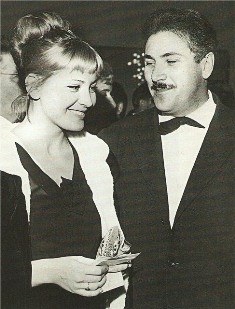

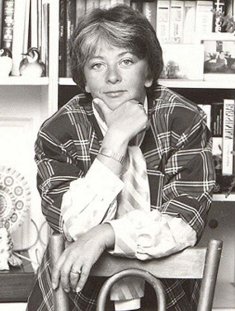

К 85-летию народной артистки России Аллы Суриковой

6 ноября поздравления с 85-летием принимает кинорежиссер, народная артистка России, лауреат премии Правительства Москвы, лауреат международных, всесоюзных и всероссийских кинофестивалей Алла Ильинична Сурикова. Ее великолепные фильмы: «Суета сует», «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Искренне Ваш», «Человек с бульвара Капуцинов», «Две стрелы. Детектив каменного века», «Московские каникулы», «Хочу в тюрьму» становились ярчайшими культурными событиями и собирали в кинотеатрах многомиллионную аудиторию. У Аллы Суриковой снимались звезды первой величины: Андрей Миронов, Наталья Гундарева, Фрунзик Мкртчян, Галина Польских, Армен Джигарханян, Николай Караченцов, Александр Абдулов, Софико Чиаурели, Елена Проклова, Леонид Куравлев, Сергей Шакуров, Михаил Боярский и другие. Помимо игрового кино режиссер сняла несколько документальных картин: «Фарфоровая затея» о скульпторе Асте Бржезицкой, «Имею честь представить» о Никите Богословском, фильм-концерт о российском фокуснике Р. Циталашвили «Дайте чуду шанс». А.И. Сурикова выступила автором идеи и художественным руководителем многосерийного цикла «Провинциальные музеи России». Алла Ильинична преподавала кинорежиссуру во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии, а также на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Автор автобиографической книги «Любовь со второго взгляда». Уважаемая Алла Ильинична! Мы желаем Вам Здоровья, творческой энергии и ждем Ваших новых фильмов.

********** К 80-летию Героя труда России, академика Юрия Соломонова

3 ноября 80-летний юбилей празднует один из создателей "ядерного щита" России, выдающийся конструктор советской и российской ракетной техники Герой Труда России, Генеральный конструктор по разработке стратегических ракетных комплексов, первый заместитель Генерального директора — Генеральный конструктор АО «Корпорация "Московский институт теплотехники"» с твердотопливными ракетами, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой «Защита информации» МГТУ имени Н.Э. Баумана Юрий Семенович Соломонов. Он - один из самых влиятельных и авторитетных конструкторов современности. Участвовал в разработках ракетных комплексов РСД-10 «Пионер», РТ-2ПМ «Тополь», руководил разработкой ракетных комплексов РТ-2ПМ2 «Тополь-М», «Ярс», «Рубеж», Р-30 «Булава». Иллюстрированное жизнеописание академика Соломонова представлено в разделе "Цвет нации" издания Международного объединенного биографического центра "Кто есть кто в современной России".

С министром обороны РФ маршалом Сергеевым И.Д.

На производственном участке МИТа. Генеральный конструктор Ю.С. Соломонов рассказывает о работе предприятия гостям МИТа (справа налево): первому заместителю министра обороны Н.В. Михайлову, Председателю Правительства РФ С.В. Кириенко, председателю Федерации независимых профсоюзов М.В. Шмакову, начальнику вооружения Вооруженных Сил РФ А.П. Ситнову, заместителю Председателя Правительства РФ Я.М. Уринсону

"Султанчик» — всплеск достигшего водной поверхности океана боевого блока при стрельбе ракетного комплекса «Тополь-М» по району «Акватория»

Ю.С. Соломонов с министром обороны РФ С.Б. Ивановым. Полигон Плесецк. 2007 год

Пуск БРПЛ «Булава-30»

Полигон Плесецк. Пуск МБР «Ярс». 14 апреля 2014 года

С генеральным конструктором, дважды Героем Социалистического Труда академиком РАН С.Н Ковалевым

Выездное совещание Правительства РФ в ОАО «Корпорация МИТ», которое ведет заместитель премьера Д.О. Рогозин. 2014 год

С семьей в Кремле после вручения золотой медали «Герой Труда РФ»

Президент России В.В. Путин проводит совещание по вопросу оснащения Российской армии современным оружием. Сочи, декабрь 2013 года

Президент Международного Объединенного Биографического Центра С.М.Семенов и академик А.С.Соломонов *** К 110-летию со дня рождения Героя Социалистического труда Александра Александровича Ежевского (1915-2017)

3 ноября 110-летний юбилей отметил бы Герой Социалистического Труда, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, член бюро механизации Российской сельскохозяйственной академии, почетный гражданин города Руссы (Болгария), министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (1980-1988) Александр Александрович Ежевский (1915-2017). Александр Александрович прошел славный трудовой путь от ученика токаря на иркутском заводе до министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Под его руководством реконструировано большое количество промышленных предприятий, в том числе крупнейшие машиностроительные предприятия страны – «Ростсельмаш», Чебоксарский, Липецкий, Минский, Владимирский, Кишиневский тракторные заводы, налажено производство сотен новых машин, решены многие социальные вопросы. На конвейер поставлен комбайн «Дон-1500», который многие годы успешно работает на полях страны. А.А. Ежевскому довелось общаться со многими выдающимися организаторами производства, среди них А.Н. Косыгин, директор Горьковского автозавода, а впоследствии министр Г.С. Хламов, легендарный директор ЗИЛа И.А. Лихачев и другие. Заслуги Александра Александровича высоко оценены государством. Он – Герой Социалистического Труда, также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями. Избирался депутатом Верховного Совета СССР одиннадцати созывов. ********** К 100-летию со дня рождения генерального конструктора Генриха Васильевича Новожилова

27 октября исполнилось бы 100 лет со дня рождения великого авиаконструктора, академика Российской академии наук, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии Генриха Васильевича Новожилова (1925-2019). С именем Генриха Новожилова связана целая эпоха в развитии отечественного самолетостроения. Целых 35 лет Генрих Васильевич возглавлял фирму «Ильюшин» - всемирно известный бренд. Его конструкторскому и организаторскому гению мы обязаны появлением семейства самолетов, являющих собой гордость воздушного флота: Ил-62, Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ил-114. К юбилею Генриха Васильевича Международным Объединенным Биографическим Центром выпущена книга «Генеральный конструктор Г.В. Новожилов». Иллюстрированное жизнеописание Г.В. Новожилова представлено в проекте Международного Объединенного Биографического Центра «Кто есть кто в современной России». ***

Спустя несколько лет, накопив материал, мы подготовили его эксклюзивную биографию в раздел «Человек века» этого же проекта. Затем, продолжая взаимодействовать с Генрихом Васильевичем по целому ряду поводов и проектов, мы периодически и упорно предлагали написать отдельную книгу, посвященную Г.В. Новожилову. Генрих Васильевич дипломатично отказывался почти десять лет. Наконец, на старте 2015 года мы получили предложение от группы компаний ОАК «Ильюшин» подготовить юбилейное издание к 90-летию мэтра авиации. А дальше последовала удивительная по своей творческой насыщенности работа над данным проектом. Было множество встреч, диалогов, монологов. Мы руководствовались единственным стремлением: показать процесс и результаты творчества академика Новожилова, масштаб его личности, перипетии судьбы и, главное – самолеты, созданные при непосредственном участии Г.В. Новожилова и под его началом. Так, свет увидела книга «Генеральный конструктор Новожилов Г.В.» За время работы мы постоянно убеждались, что жизнь Кавалера высших наград Родины, лауреата многих престижных премий – прекрасный пример преданного служения своему Отечеству, любимой авиации! Авторы книги «Генеральный конструктор Новожилов Г.В.»: Главный редактор Международного объединенного биографического центра С.М. Семёнов Заместитель главного редактора Международного объединенного биографического центра Н.П. Семёнова ***

С мамой, 1937 год

Выпускник МАИ

Ю.А. Гагарин - гость ОКБ С.В. Ильюшина

Полет из Нью-Йорка в Гавану с Фиделем Кастро

С Великим учителем С.В. Ильюшиным

С Главным маршалом авиации П.С. Кутаховым на борту Ил-76

Диалог двух Генеральных и их команд. Г.В. Новожилов и Н.Д. Кузнецов

Политбюро ЦК КПСС почти в полном составе осматривает машины, созданные Г.В. Новожиловым

Генеральные конструктора Г.В. Новожилов, Р.А. Беляков, А.А. Туполев А.М. Люлька с министром авиационной промышленности В.А. Казаковым

Подписание Г.В. Новожиловым полётного листа на первый взлёт самолета Ил-96-300 с Центрального Аэродрома

Накануне переговоров о совместной работе. Вручение модели ИЛ-96-300 доктору Хаммеру (США). 1990 год

Г.В. Новожилов даёт пояснения председателю Правительства РФ В.С. Черномырдину

Заправка в воздухе стратегических бомбардировщиков Ту-160

Воздушно-командный пункт Ил-80 на военном параде, посвященном юбилею Великой Победы, 2005 год

На борту Ил-103 во время испытательного полета

Разговор с Президентом РФ В.В. Путиным на МАКСе - 2003

Президент РФ В.В. Путин вручает знак Заслуженный конструктор РФ

С Генеральным конструктором КБП академиком А.Г. Шипуновым

С митрополитом Волоколамским и Калининградским Кириллом

С президентом Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина И.А. Антоновой

С другом, академиком Е.М. Примаковым

Площадка самолётов Ил. Жуковский Н.П. Семёнова и С.М. Семёнов с академиком Г.В. Новожиловым. 2015 год *** К 80-летию Героя труда Российской Федерации, народного артиста России Никиты Сергеевича Михалкова

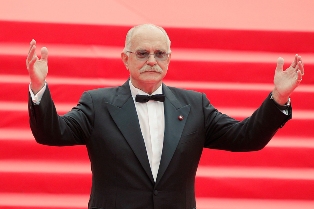

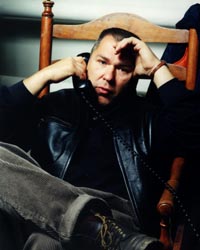

21 октября Международный Объединенный Биографический Центр поздравит с 80-летием одного из самых выдающихся кинорежиссеров современности, Героя труда Российской Федерации, народного артиста России, лауреата Государственных премий России, лауреата премии американской киноакадемии «Оскар», лауреата Государственной премии Казахской ССР, председателя Союза кинематографистов РФ, президента Российского фонда культуры, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, члена Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, представителя России в Европейской киноакадемии, доктора наук Международной академии наук и искусств Никиту Сергеевича Михалкова. Режиссер, разговаривающий со зрителем на собственном, всегда узнаваемом «михалковском», но в то же время, от фильма к фильму разном завораживающем языке, актер неисчерпаемого обаяния, блестящий сценарист, успешный администратор, Никита Михалков уже более полувека занимает свое законное место на отечественном звездном небосклоне. Все до единой снятые им киноленты поднимали огромную волну критики и до сих пор горячо любимы зрителями: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Незаконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», «Раба любви», «Пять вечеров», «Без свидетелей», «Родня», «Очи черные», «Урга», оскароносный «Утомленные солнцем» и другие. Российский зритель хорошо знает и любит его актерские работы в фильмах других режиссеров: «Я шагаю по Москве», «Перекличка», «Красная палатка», «Сибириада», «Портрет жены художника», «Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Инспектор ГАИ», «Полеты во сне и наяву», «Униженные и оскорбленные», «Ревизор», «Статский советник» и других, а также в собственных фильмах: «Свой среди чужих...», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Двенадцать». Михалков не раз выступал и как автор сценариев не только собственных фильмов, но и картин, поставленных другими режиссерами: «Ненависть», «Транссибирский экспресс», «Одинокий охотник». Настоящим явлением в российском медиапространстве стал авторский проект Никиты Сергевича - публицистическая программа "Бесогон", аудитория которой насчитывает миллионы человек. Деятельность Н.С. Михалкова помимо многочисленных кинематографических призов отмечена высокими наградами нескольких государств: орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, Трудового Красного Знамени, Преподобного Сергия Радонежского I степени. Он – кавалер французского ордена Почетного легиона в области литературы и искусства и командор ордена Почетного легиона «За вклад в мировую культуру». Иллюстрированное жизнеописание Никиты Михалкова представлено в проекте Международного Объединенного Биографического Центра «Кто есть кто в современной России». Искренне поздравляем Вас, уважаемый Никита Сергеевич, с днем рождения и присвоением высокого звания Героя труда Российской Федерации. Новых Вам ролей, новых режиссерских удач, новых крупных успехов в Вашей многогранной деятельности!

Сергей Бондарчук на пробных съемках сцен из фильма "Война и мир". Никита Михалков исполняет роль Пети Ростова

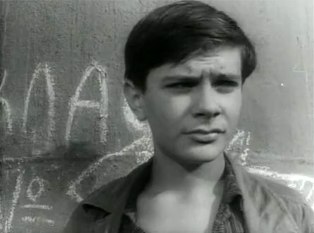

"Тучи над Борском" (1960)

"Приключения Кроша" (1961)

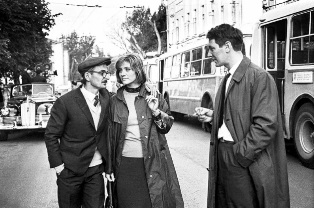

"Я шагаю по Москве" (1963)

"Год, как жизнь" (1965)

"Звезды и солдаты" (1967)

"Дворянское гнездо" (1969)

"Красная палатка" (1969)

"Песнь о Маншук" (1969)

"Станционный смотритель" (1972)

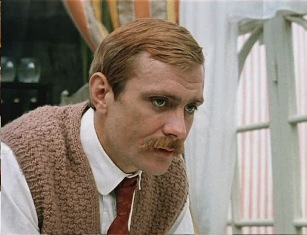

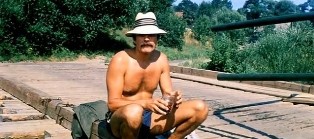

"Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974)

"Раба любви" (1975)

"Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977)

"Портрет жены художника" (1981)

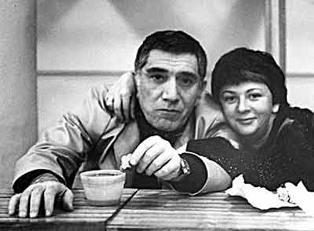

"Вокзал для двоих" (1982)

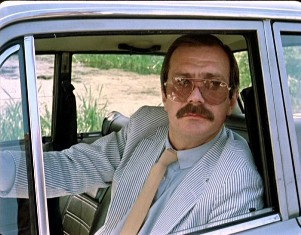

"Инспектор ГАИ" (1982)

"Полеты во сне и наяву" (1982)

"Жестокий романс" (1984)

"Очи черные" (1986)

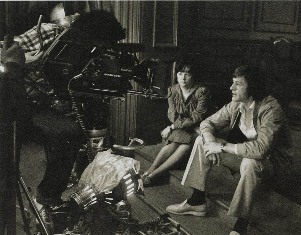

Режиссер Никита Михалков на съемках фильма «Очи черные» по мотивам произведений Антона Чехова

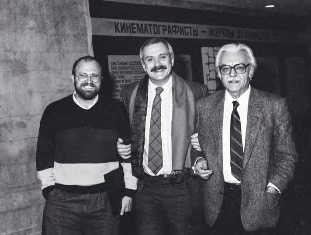

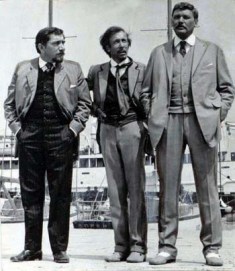

Кинорежиссеры (слева направо): Владимир Хотиненко, народный артист РСФСР

Никита Михалков и народный артист СССР Сергей Бондарчук на V пленуме

Правления Союза кинематографистов СССР

Кинорежиссеры (слева направо): Владимир Хотиненко, народный артист РСФСР Никита Михалков и народный артист СССР Сергей Бондарчук на V пленумеПравления Союза кинематографистов СССР

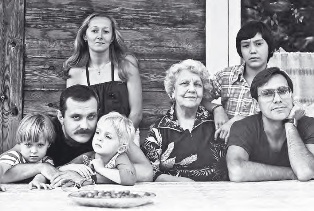

В кругу семьи

"Под северным сиянием" (1990)

"Утомленные солнцем" (1994)

Режиссер и актер Никита Михалков — обладатель приза американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» за картину «Утомленные солнцем», и его дочь Надя — исполнительница одной из главных ролей в этом фильме, со статуэткой «Оскара». 1995 год

"Ревизор" (1996)

"Жмурки" (2005)

"Утомленные солнцем-2. Предстояние" (2010)

Никита Михалков перед премьерным показом своей новой картины «12»

С Людмилой Гурченко

Режиссеры Никита Михалков и Владимир Меньшов на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орёл» на киностудии «Мосфильм»

Президент России Владимир Путин с сыновьями поэта Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским на церемонии открытия памятника Сергею Михалкову на Поварской улице в Москве. 28 мая 2014 года *** К 90-летию народного артиста России Алексея Козлова

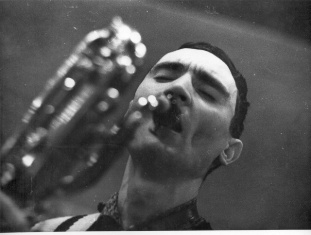

13 октября 90-летие празднует легенда отечественного джаза, выдающийся саксофонист, народный артист России Алексей Семёнович Козлов. Основатель и лидер легендарной джаз-группы «Арсенал» Алексей Козлов – автор около 100 композиций, среди которых «Опасная игра», «Сюита в ля-бемоль мажоре», «Башня из слоновой кости», «Генезис», «Регтайм», «Тайна», «Незнакомка», «Небесный голос», «Загадочный сон», «Воспоминание об Атлантиде», «Живая вода», «Искушение», «Желтое небо», «В манере “пиццикато”», «Горы Киммерии», «Песня капель», «Юность героя», «Болеро», «Легенда», «Последняя любовь» (Памяти Заболоцкого), «Вальс во французском стиле», «День рождения», «От судьбы не уйдешь», «Вечный Монк», «Связь времен» и многие другие. Дискография Алексея Козлова насчитывает более 40 альбомов, записанных как отечественными, так и зарубежными фирмами. Среди них: «Jazz-Jamboree-62», «Арсенал», «Своими руками», «Created with Our Own Hands», «Второе дыхание», «Спорт и музыка-2», «Арсенал Алексея Козлова», «Неизвестный “Арсенал”», «Горы Киммерии», «Ностальгия», «Пионерские блатные», «Опаленные временем», «А. Козлов и Квартет им. Шостаковича», «Arsenal Live at the Forte Club», «Генезис», «Живые линии», «Седьмое воплощение», «Живая вода», «Опасная игра», «On Air», «Дворовая жизнь», «Джаз, рок и медные трубы» и другие. А. Козлов – участник всех московских, большинства национальных и многих зарубежных джазовых фестивалей. Композиторская деятельность А. Козлова не ограничивается концертными программами и пластинками «Арсенала». Им написана музыка к кинокартинам «Отпуск за свой счет», «Любочка», «Папашка и Мэм», «Русская рулетка», другим документальным и видеофильмам, а также к цирковым номерам. Неизменно триумфальных появлений перед публикой, новых композиций и неподражаемых импровизаций Вам, дорогой Алексей Семёнович!

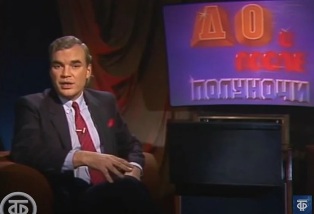

*** К 75-летию лауреата премии ТЭФИ Владимира Молчанова

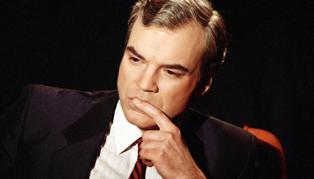

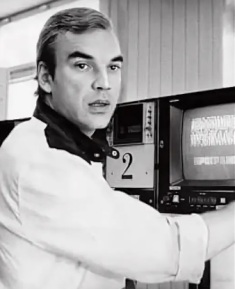

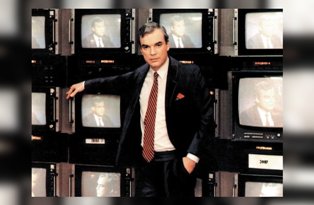

7 октября мы поздравляем с 75-летием известного журналиста и телеведущего, лауреата профессиональной премии «ТЭФИ» Владимира Кирилловича Молчанова. Владимир Молчанов - автор многочисленных репортажей, расследований, а также знаменитый циклов телепередач "До и после полуночи" и "И дольше века...". В результате журналистского расследования, которое провел В.Молчанов, в конце 70-х годов в Нидерландах был арестован и приговорен к 10 годам тюрьмы нацистский преступник, мультимиллионер Питер Ментен. В январе 1987 года Владимир Молчанов пришел на телевидение, в редакцию программы "Время", а уже в марте того же года в эфир вышел первый выпуск его информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи перестройки и гласности. Как автор программы, Молчанов постарался сделать ее "гвоздем" диалог со своими гостями. Чаще других ими оказывались представители различных сфер общественной жизни, прежде всего историки, экономисты, философы. В.Молчанов раньше и точнее других понял, чего зритель, изнуренный информационным голодом, ждет в качестве ночных откровений. Его внимание привлекалось и к истории культуры, и к новейшей политике, и к социальной сфере, и к образу жизни обычных горожан, и к личности гениев. Вторая часть жанрового определения "До и после полуночи" также не была второстепенной. В.Молчанов, наверное, был единственным телекомментатором не музыкальной редакции телевидения способным вести серьезный разговор о музыке. Через два-три года, когда информационно-музыкальный жанр на телевидении уже был представлен в большом избытке, "До и после полуночи" не потеряла ни свежести, ни содержательности. Даже напротив. Именно за эту программу В.Молчанов был удостоен премии Союза журналистов СССР.

*** К 85-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Виктора Павлова (1940-2006) 6 октября артистическое сообщество и любители кино отдадут дань памяти народному артисту России, лауреату премии Правительства Москвы Виктору Павловичу Павлову (1940-2006) по случаю 85-летия со дня рождения. Среди наиболее известных киноработ Павлова: Студент («Операция “Ы” и другие приключения Шурика»), Гришанчиков («Майор Вихрь»), Гришка Щербак («На войне как на войне»), Васька-сеньор («Здравствуй и прощай»), Игнатенко («Схватка в пурге»), Митька Лысов («Емельян Пугачев»), Иван Карнавин («След на земле»), Ватутин («Контрудар»), Левченко («Место встречи изменить нельзя»), Красавин («Дети Ванюшина»), Бегемот («Мастер и Маргарита») и другие. Артист снимался в фильмах: «Расскажи мне о себе», «Одиноким предоставляется общежитие», «Даурия», «Проверка на дорогах», «Не будите спящую собаку», «Дети понедельника», «Любовь поэта», «Катала», «Святой и грешный», «ДМБ» (1, 2 и 3 части), «Сирота казанская», «Гардемарины, вперед!», «Рыцарский роман», «Кольца Альманзора» и многих других. Виктор Павлов на протяжении своей карьеры работал в трех московских театрах: «Современнике», Малом театре и Театре имени М.Н. Ермоловой. На сцене им созданы образы: Дюпон Дюфор («Бал воров»), Буланов («Лес»), Ухтищев («Фома Гордеев»), Шпекин («Ревизор»), Репетилов («Горе от ума»), Сомоновский («Мой любимый клоун»), Шут («Король Лир»), Казмин («Последний посетитель»), Жак («Второй год свободы») и другие.

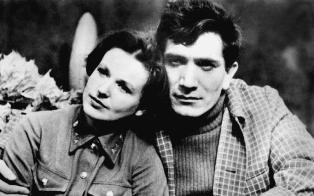

"Когда деревья были большими" (1961)

"На семи ветрах" (1963)

"Сотрудник ЧК" (1963)

"Майор "Вихрь" (1967)

"На войне как на войне" (1968)

"Адъютант его Превосходительства" (1969)

"Даурия" (1971)

"Проверка на дорогах" (1971)

"Здравствуй и прощай" (1972)

"Дети Ванюшина" (1973)

"Товарищ генерал" (1973)

"Огненный мост" (1976)

"Строговы" (1976)

"Кольца Альманзора" (1977)

"Емельян Пугачев" (1978)

"Торговка и поэт" (1978)

"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Фина" (1981)

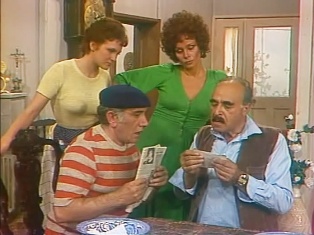

"Миргород и его обитатели!" (1983)

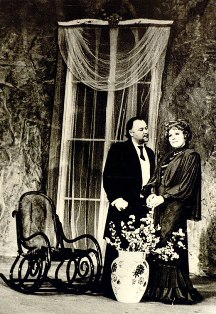

Спектакль "Король Лир" (1982)

"Контрудар" (1985)

"Чудеса в Гарбузянах" (1985)

"Лиловый шар" (1987)

"Любовь к ближнему" (1988)

"Рок-н-ролл для принцесс" (1990)

"Волшебник Изумрудного рода" (1994)

"Колечко золотое, букет из алых роз" (1994)

"Мастер и Маргарита" (1994)

"В августе 44-го" (2001)

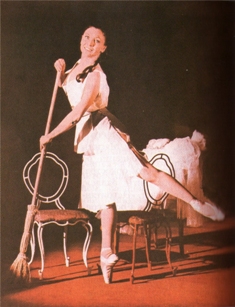

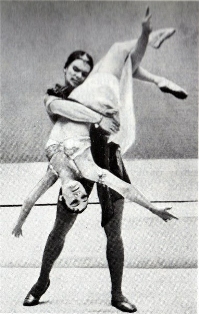

*** К 95-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР Павла Поповича (1930-2009) 5 октября исполняется 95 лет со дня рождения космонавта «гагаринского призыва», дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина городов Калуга, Полтава, Магнитогорск, Гурьев, Запорожье, Южно-Сахалинск, Ковров, Белая Церковь, Торговище (Болгария), Ленинск, Нукус, Узин Павла Романовича Поповича (1930-2009). Косомнавт №4 по отечественной классификации и №6 по мировой, Павел Попович вошел в мировую историю в 1962 году своим участием в первом в мире групповом космическом полете (с Андрианом Николаевым). Его второй полет, длившийся более 15 суток, случился через 10 лет после первого. П.Р. Попович долгое время работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по научно-испытательной и исследовательской работе. Занимал должность директора Российского института мониторинга земель и экосистем. Павел Романович Попович увековечен в бронзе, в названиях улиц. ********** К 100-летию народной артистки СССР Раисы Стручковой (1925-2005) 5 октября мы вспомним видную балерину, педагога и балетмейстера Большого театра, народную артистку СССР, профессора Раису Степановну Стручкову (1925-2005) в связи с ее 100-летним юбилеем. Репертуар Раисы Стручковой в Большом театре отличался редкостным разнообразием. От лирико-комедийных партий до глубоко трагедийных – Одетта–Одиллия, Аврора, Маша, Китри, Жизель, Мария («Бахчисарайский фонтан»), Параша («Медный всадник»), Мирандолина в одноименном балете, Тао Хоа («Красный мак»), Лейли («Лейли и Меджнун»), Тамара («Страницы жизни»), Вакханка («Вальпургиева ночь»), Мавка («Лесная песня»), Фрейлина («Подпоручик Киже»). Помимо Большого театра балерина выступала с сольными номерами на эстраде. Особой популярностью у зрителей пользовалась ее миниатюра «Вальс» М. Мошковского. После окончания артистической карьеры Стручкова работала балетмейстером-репетитором в Большом театре. Под ее руководством готовили партии ведущие балерины труппы. А многие из них, закончив танцевать, сами стали педагогами, осуществляя преемственность поколений в русском балете. Почти 15 лет Раиса Степановна возглавляла в качестве главного редактора журнал «Советский балет», была членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР.

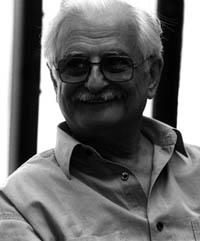

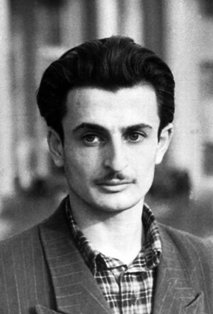

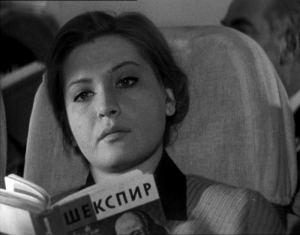

*** К 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Марлена Хуциева (1925-2019) 4 октября исполнилось был 100 лет патриарху авторского отечественного кино, народному артисту СССР, лауреату Государственной премии РФ, президенту Гильдии режиссеров России, профессору Марлену Мартыновичу Хуциеву (1925-2019). Творчество М.М. Хуциева воспевает прекрасные качества человека, выделяя при этом важнейшие черты окружающей жизни. Все до единой его картины: «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Июльский дождь», «Застава Ильича», «Был месяц май», «Послесловие», «Бесконечность», в большинстве которых он выступал еще и как сценарист, становились крупным событием в мире отечественного искусства и вошли в золотой фонд российского кино. В качестве профессора ВГИКа Хуциев выпустил несколько режиссерских мастерских. Многие его ученики сегодня активно работают в кино и на телевидении. О творчестве М. Хуциева широко писала и пишет отечественная и зарубежная критика и мемуаристика: «Молодые режиссеры советского кино», В. Демин «Фильм без интриги», Н. Зоркая «Портреты», В. Шукшин «Нравственность есть правда», М. Черненко «Марлен Хуциев», Л. Аннинский «“Шестидесятники” и мы», «Киноведческие записки», «Кинематограф “оттепели”».

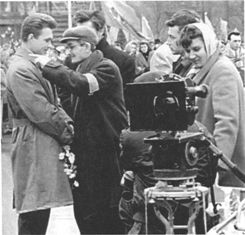

Поэты на съемках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» в Политехническом музее. Слева Евгений Евтушенко, в центре Римма Казакова, на переднем плане (спиной) — Булат Окуджава

(1963 год, фото: Л.Лазарева)

Поэты на съемках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» в Политехническом музее. Слева направо: Евгений Евтушенко, Джеймс Олдридж, Римма Казакова, на переднем плане (спиной) — Булат Окуджава(1963 год, фото: Л.Лазарева)

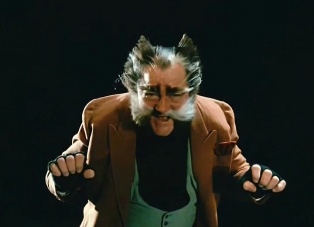

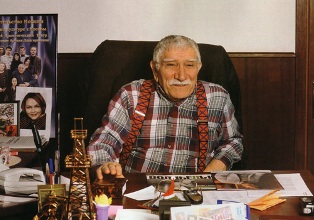

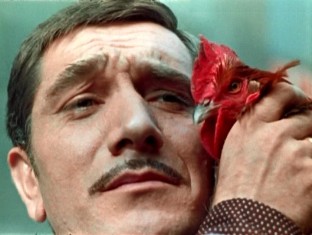

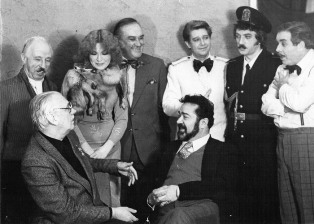

******************** К 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Армена Джигарханяна 3 октября миллионы поклонников отметят 90-летие со дня рождения любимого артиста, народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна (1935-2020). В активе Артиста более 300 кинематографических ролей, десятки премьер на телевидении и радио. Многие образы, созданные им на сцене и на экране, стали заметным явлением нашей духовной жизни. Зрители и критика по праву относят их к лучшим достижениям российского искусства: «Здравствуй, это я», «Операция “Трест”», «Эхо далеких снегов», «Здесь наш дом», «Журавушка», «Чрезвычайный комиссар», «Ущелье покинутых сказок», «Неуловимые мстители», «Премия», «Когда наступает сентябрь», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многие, многие другие. На сцене Театра им. В.В. Маяковского Армен Джигарханян исполнил главные роли в спектаклях «Трамвай “Желание”», «Бег», «Закат», «Три минуты Мартина Гроу», «Беседы с Сократом», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Кошка на раскаленной крыше» и других. В 1996 году образован Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, занявший особое место в ряду небольших театров, благодаря созданному за короткий срок разноплановому и значительному репертуару: «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, «Казакин или Камзол от Маскариля» Ж.Б. Мольера, «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Последняя лента Крэппа» С. Беккета, «Люди добрые» А. Вампилова, водевиль «Лев Гурыч Синичкин», детские спектакли «Али-Баба и сорок разбойников» и «Хорошая страна Австралия», «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Возвращение домой» Г. Пинтера, «Сказки ученого кота», «Смерть Эмпедокла» Ф. Гельдерлинга, «Башня» Г. фон Гофмансталя, «Гимназия – Изгнание» Н. Губенко, «Сердце не камень» А.Н. Островского, «Грачи прилетели» С. Тараховского и другие. Армен Борисович Джигарханян – лауреат Московского международного театрально-телевизионного фестиваля «Артист конца XX века». Его жизнеописание вошло в наше уникальное издание - 2-томник "Кто есть кто в современной культуре".

"Здравствуй, это я" (1965)

"На Киевском направлении" (1967)

"Операция "Трест" (1967)

"Журавушка" (1968)

"Двадцать лет спустя" (1971)

"Мужчины" (1972)

"Четвертый" (1972)

"За час до рассвета" (1973)

"Бесприданница" (1974)

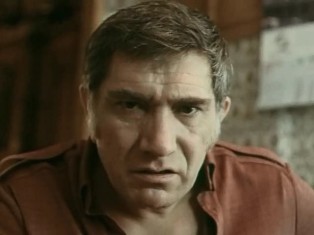

Армен Джигарханян, Валентин Никулин и Леонард Варфоломеев на съемках фильма "Воздухоплаватель" (1975)

"Вкус халвы" (1975)

"Рудин" (1976)

"Звезда надежды" (1978)

"Ярославна, королева Франции" (1978)

"Дульсинея Тобосская" (1980)

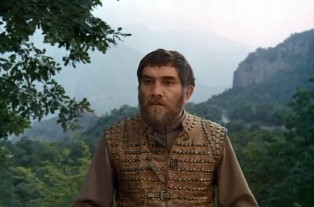

"Гикор" (1982)

"Профессия - следователь" (1982)

"Не заплачу!" (1983)

"Жизнь Клима Самгина" (1986-1988)

"Прекрасная Елена" (1986)

"Две стрелы. Детектив каменного века" (1989)

"Говорящая обезьяна" (1991)

"Бесы" (1992)

"Возвращение "Броненосца" (1996)

"Карнавальная ночь-2" (1996)

"Часы без стрелок" (2001)

"Руд и Сэм" (2007)

"О, счастливчик" (2009)

"Немец" (2011)

"Последний янычар" (2015) ********** К 75-летию народного художника России Александра Рукавишникова 2 октября 75-летие отмечает видный российский скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Иулианович Рукавишников. Третий в династии скульпторов, Александр Рукавишников – автор монументальных и станковых композиций, скульптурных портретов, а также работ в области живописи, графики, медальерного искусства, инсталляции. Среди основных работ А.И. Рукавишникова в Москве: памятник Владимиру Высоцкому, на могиле поэта на Ваганьковском кладбище, памятник Ф.М. Достоевскому перед зданием Центральной государственной библиотеки (знаменитой Ленинки), монументально-декоративная композиция «Фонтан» для гостиницы «Орленок», монументальная композиция, посвященная XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов, «Нулевой километр» – мемориальный знак начала российских дорог на Красной площади, памятники Николаю Старостину, Льву Яшину и Эдуарду Стрельцову в Лужниках, памятник Юрию Никулину на Цветном бульваре, памятник Александру II – царю-освободителю; в других городах: монументальная композиция «Шаман» в Данилов-граде (Черногория), памятники П.Н. Нестерову в Нижнем Новгороде, В.И. Ленину в предместье Копенгагена, композиция «Победитель звездных войн» в Лейк-Сайде, памятник павшим интернационалистам в Мадриде, памятник В.Н. Татищеву в Тольятти, в Москве, памятник В. Набокову в Монтре (Швейцария), памятник Кириллу и Мефодию в городе Дмитрове Московской области, памятник апостолу Павлу в Дамаске (Сирия). Произведения А.И. Рукавишникова хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, музея Людвига, Siemens, Hermes, John Wilson, многочисленных частных и корпоративных коллекциях. А.И. Рукавишников руководит персональной скульптурной мастерской и возглавляет кафедру скульптуры Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, профессор. Пожелаем Александру Иулиановичу новых прекрасных работ и успешных персональных выставок.

********** К 100-летию народной артистки СССР Веры Васильевой 30 сентября 100-летний отмечает актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР, лауреат двух Сталинских премий Вера Кузьминична Васильева. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Зрители любят Веру Васильеву еще со времен праздничных, ярко пестрых фильмов «Сказание о земле Сибирской» и «Свадьба с приданым». Васильева играла в них повязанных деревенским платком совсем обыкновенных девушек, но казалась простодушной царевной наивной полусказочной страны. Ее героини становились воплощением народной мечты о счастье, надежды, жажды праздника, светлой радости. Наивная, доверчивая искренность артистки превращала цветистую ложь фильмов в искусство, пусть лубочное, но далекое от пошлости, напоминающее об истоках подлинной народности. Фильмография Веры Васильевой насчитывает более 30 картин. Это в том числе комедя «Звезда экрана», драма «Несовершеннолетние», музыкальная комедия Татьяны Лиозновой «Карнавал», мелодрама Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана», комедийная лента Элема Климова «Похождения зубного врача». Вера Кузьминична выглядит прелестно и в жизни, и на сцене. Она обаятельна, мила, узнаваема: знаменитые ямочки на щеках и смелость, с которой она легко освобождается от одежд, открывая плечи; и сами одежды – всегда безукоризненные, подобранные с ее строгим вкусом; и голос, и молодость... Она продолжает играть на сцене Московского академического театра сатиры, где занята в трех спектаклях: «Таланты и Поклонники», «Вера» (моноспектакль) и «Роковое влечение». От всей души поздравляем Веру Кузьминичну с юбилеем и желаем ей здоровья и всегда хорошего настроения!

"Сказание о земле сибирской" (1947)

"Сказание о земле сибирской" (1947)

"Свадьба с приданным" (1953)

"Чук и Гек" (1953)

"Погоня" (1965)

"Похождения зубного врача" (1965)

"Звезда экрана" (1974)

"Легенда о Тилле" (1976)

"Карнавал" (1981)

"Солдат и змея" (1982)

"Зловредное воскресенье" (1985)

"Лиза и Элиза" (1996)

Актрисы Вера Васильева, Бронислава Тронова и Ольга Аросева на целине, 1952 год

Спектакль "Вишневый сад" (1982)

Спектакль "Воительница"

Спектакль "Орнифль" (2004)

Спектакль "Мольер (Кабала святош)" (2013)

Спектакль "Пиковая дама" (2014)

Спектакль "Роковое влечение" (2016)

Спектакль "Роковое влечение" (2016)

С Александром Ширвиндтом

С Владимиром Ушаковым

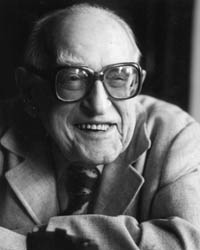

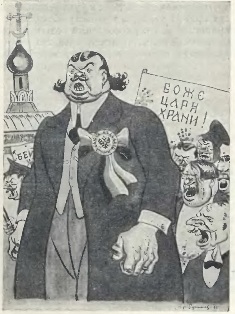

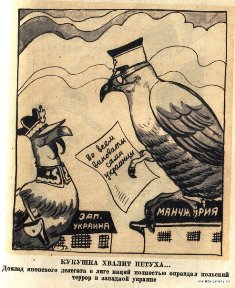

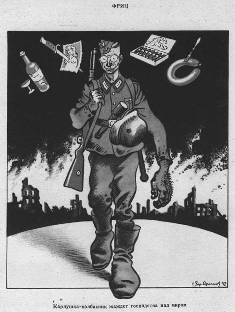

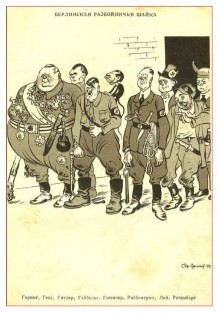

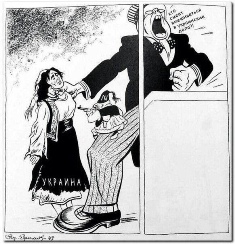

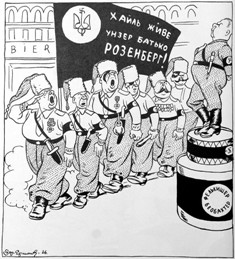

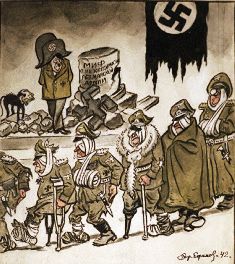

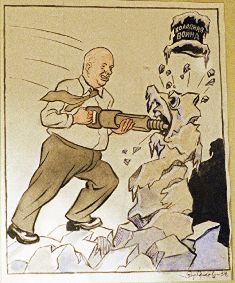

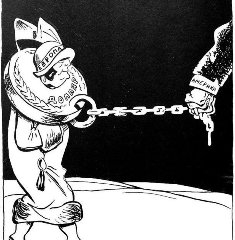

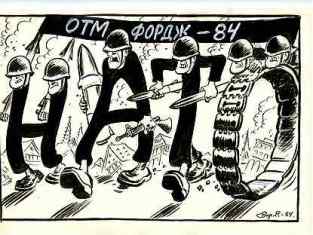

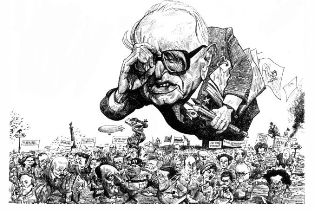

*** К 125-летию со дня рождения Бориса Ефимова (1900-2008) 28 сентября великому отечественному карикатуристу, Герою Социалистического Труда, лауреату Государственных премий СССР и РФ, академику Российской академии художеств Борису Ефимовичу Ефимову (1900-2008) исполнилось бы 125 лет. В полной мере «убойная сила» карикатур Ефимова проявилась в годы войны. Его работы публиковались на страницах «Красной звезды», «Фронтовой иллюстрации», а также во фронтовых, армейских, дивизионных газетах и даже на листовках, которые разбрасывались за линией фронта и призывали вражеских солдат сдаваться. В поисках сюжетов для своих работ Борис Ефимов неоднократно выезжал в действующую армию. Он наряду с Моором, Дени, Кукрыниксами участвовал в создании мастерской «Окон ТАСС». Плакаты, сделанные сразу по получении сводок с фронта или последних международных сообщений, вывешивались на улицах Москвы, вселяя в людей даже в самые трудные дни веру в Победу. Потом «Окна» тиражировались и выпускались в тылу – Пятигорске, Тбилиси, Тюмени. За годы творческой деятельности Борис Ефимов создал десятки тысяч политических карикатур, агитационных плакатов, юмористических рисунков, иллюстраций, шаржей, а также станковых серий сатирических рисунков для зональных, групповых и всесоюзных художественных выставок. Вышли в свет десятки его сатирических альбомов, а также целый ряд книг мемуарного характера, рассказов, очерков, исследований по истории и теории искусства карикатуры. Среди них: «40 лет. Записки художника-сатирика», «Работа, воспоминания, встречи», «Рассказы о художниках-сатириках», «Мне хочется рассказать», «Основы понимания карикатуры», «На мой взгляд», «Невыдуманные истории», «Школьникам о карикатуре и карикатуристах», «Рассказы старого москвича», «Ровесник века», «Мой век» и другие. Борис Ефимович Ефимов дважды номинировался Международным Объединенным Биографическим Центром "Человеком века", а его эксклюзитвная биография публиковалась в изданиях "Кто есть кто в современном мире", "Кто есть кто в современной культуре" и "Солдаты 20 века".

* * *

Б.Е. Ефимов с С.М. Семеновым на заседании Российской Академии художеств. 1999 год

На заседании Российской Академии художеств

Б.Е. Ефимов и Г.А. Боровик на презентации книги "Кто есть кто в современной культуре". 2006 год

На юбилее С.М. Семенова. Слева народный артист СССР Е.Д. Дога

С лауреатом Государственной премии С.И. Бэлзой

Б.Е. Ефимов с народным артистом РФ Ю.Ф. Маликовым

На презентации проекта "Кто есть кто в современном мире". Танец с заслуженной артисткой РСФСР Г. Улетовой ********** К 95-летию со дня рождения академика Ситаряна Степана Арамаисовича (1930-2009) 27 сентября исполнилось бы 95 лет видному ученому, государственному и общественному деятелю академику РАН, учредителю и первому президенту Международной академии менеджмента Степану Арамисовичу Ситаряну (1930-2009). Степан Арамисович долгие годы занимал высшие посты в руководстве экономикой Советского Союза. Он работал заместителем Министра финансов СССР, первым заместителем Председателя Госплана СССР, заместителем Председателя Совета Министров СССР - Председателем Внешнеэкономической комиссии. В сфере научной деятельности С.А. Ситарян в ранге академика Российской академии наук создал и возглавил Центр внешнеэкономических исследований РАН. При его непосредственном участии создана Международная академия менеджмента (МАМ) – сообщество, объединяющее руководителей предприятий различных отраслей, ученых, экономистов. Академики и члены-корреспонденты МАМ представляют более чем 20 стран мира. Академия проводит конференции, круглые столы, семинары, конкурсы, осуществляет консультационную деятельность, публикует научные труды членов Академии. С.А. Ситарян – автор многочисленных работ в области финансов, бюджета, управления и внешнеэкономических связей, в том числе: "Чистый доход и бюджет", "Распределительные отношения и эффективность производства", "Национальный доход союзных республик", "Управление и прибыль", "Проблемы развития внешнеэкономических связей России в период рыночных преобразований". *** К 85-летию народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой 26 сентября мир театра аплодирует народной артистке РСФСР, лауреату Государственной премии РФ несравненной Людмиле Васильевне Максаковой в связи с ее 85-летием. Людмила Максакова вот уже более полувека блистает на сцене Театра имени Евг. Вахтангова. Среди созданных актрисой образов: Лолия («Дион»), Книппер-Чехова («Насмешливое мое счастье»), Николь («Мещанин во дворянстве»), Мария («Конармия»), Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты»), Анна («Анна Каренина»), Графиня («Пиковая дама»), Аркадина(«Чайка»), Анна Андреевна («Ревизор»), Раневская («Вишневый сад») и многие другие. В кино она работала с замечательными режиссерами: Г. Чухраем, И. Хейфицем, И. Таланкиным, П. Тодоровским, А. Смирновым, П. Фоменко. Сыграла в фильмах «Жили-были старик со старухой», «Татьянин день», «Конец “Сатурна”»,«Неподсуден», «Осень», «Плохой хороший человек», «Отец Сергий», «Поездки на старом автомобиле», «По главной улице с оркестром», «Десять негритят», «Му-Му», «Смеситель», «О любви в любую погоду», «Анна Каренина». Ее участием были отмечены телевизионные постановки: «Машинистка», «Идеальная пара» и другие.

"Жили-были старик со старухой" (1964)

С режиссером фильма "Жили-были старик со старухой" Григорием Чухраем " "Конец "Сатурна"

"Татьянин день"

"Неподсуден" (1969)

"Антрацит" (1971)

"На всякого мудреца довольно простоты" (1971)

Сергей Михалков, Анатолий Борисов, Людмила Максакова, Григорий Абрикосов, Мирослав Белович, Алексей Кузнецов, Евгений Фёдоров. (На репетиции спектакля Великая магия)

"Пропажа свидетеля" (1971)

"Бой после победы" (1972)

"Плохой хороший человек" (1973)

"Осень" (1974)

"Театр Клары Газуль" (1974)

"Лето в Ноане" (1978)

"Летучая мышь" (1978)

"Летучая мышь" (1978)

"Поездки на старом автомобиле" (1985)

"Там, где нас нет" (1986)

"Анна Каренина" (2009) ******************** К 100-летию со дня рождения генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова

19 сентября отмечается 100-летие легендарного разведчика, почетного сотрудника КГБ СССР гегерал-майора Юрия Ивановича Дроздова (1925-2017). Ю.И. Дроздов 35 лет своей жизни отдал службе в нелегальной разведке, являлся советским резидентом в США и Китае, прошел путь от оперативного уполномоченного до начальника управления «С» Первого Главного управления КГБ (нелегальная разведка). В период с августа 1964 по 1968 год — резидент внешней разведки КГБ СССР в Китае. В 1968–1975 годах работал в центральном аппарате ПГУ, являлся заместителем начальника Управления «С». В 1975 году назначен резидентом внешней разведки в США, Нью-Йорк, где находился до 1979 года под прикрытием заместителя постоянного представителя СССР при ООН. Руководил резидентурой разведки в Нью-Йорке с августа 1975 по октябрь 1979 года. С ноября 1979 по 1991 занимал должность заместителя начальника ПГУ КГБ СССР и возглавлял управление «С». Был одним из руководителей штурма дворца Амина 27 декабря 1979 года, за организацию которого был представлен к званию Героя Советского Союза. Отказался от этой награды, попросив наградить вместо него одного из офицеров — участников штурма Инициатор создания и вышестоящий руководитель подразделения специального назначения «Вымпел». С июня 1991 года в запасе. Возглавлял аналитический центр НАМАКОН. Являлся почётным Президентом Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-Союз». Международный объединенный биографический центр гордится тем, что ему довелось работать над биографией Юрия Ивановича Дроздова для серии сборников "Кто есть кто в современном мире" и "Солдаты 20 века". * * * К 80-летию народного артиста России Евгения Петросяна 16 сентября поздравления с 80-летним юбилеем получает народный артист России, лауреат IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады Евгений Ваганович Петросян. На протяжении многих лет в Московском театре эстрады с большим успехом проходят программы и спектакли Петросяна, в большинстве из которых он участвует не только как главный артист, но и как режиссер-постановщик: «Как поживаете?», «Инвентаризация», «Дураки мы все...», «Страна Лимония, деревня Петросяния», «Когда финансы поют романсы», «Семейные радости». Евгений Петросян – создатель и участник многих телепередач. Он был одним из первых ведущих новогоднего «Голубого огонька», «Утренней почты», «Артлото», программы «Аншлаг, Аншлаг...», в разные годы создал сольные передачи «С различных точек зрения», «Приглашение на вечер Петросяна», «Ангажемент Петросяна», «Операция Петросян», «Кто этот Петросян?». Огромной популярностью у телезрителей пользовалась цикловая передача «Смехопанорама», в которой Евгений Ваганович являлся не только исполнителем, но и автором, и режиссером, и ведущим. Это было первое на отечественном телеэкране «занимательное эстрадоведение». У телевизионщиков есть термин «феномен Петросяна», отражающий его уникальную способность собирать у экрана многочисленных зрителей. Пожелаем Евгению Вагановичу крепкого здоровья, новых популярных программ и неиссякаемого искрометного юмора.

*** К 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Кирилла Юрьевича Лаврова (1925-2007) 15 сентября исполнилось бы 100 лет великому артисту, Герою Социалистического труда, народному артисту СССР, народному артисту Украины, лауреату Ленинской и Государственных премий, художественному руководителю Академического большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, президенту Международной конфедерации театральных союзов Кириллу Юрьевичу Лаврову (1925–2007). Многие роли, сыгранные Кириллом Лавровым на сцене БДТ, стали легендарными, их значение выходит далеко за рамки одного театра и одной страны: Платонов в «Океане» А. Штейна, Молчалин в «Горе от ума» А.С. Грибоедова, Давыдов в «Поднятой целине» М.А. Шолохова, Соленый в «Трех сестрах» А.П. Чехова, Нил в «Мещанах» М. Горького, Городничий в «Ревизоре» Н.В. Гоголя, Петр Мелехов в «Тихом Доне» М.А. Шолохова, Ленин в композиции «Перечитывая заново», Астров в «Дяде Ване» А.П. Чехова, Костылев в «На дне» М. Горького, Президент в «Коварстве и любви», Эфраим Кэбот в «Любви под вязами» Ю. О’Нила, Иван Коломийцев в «Последних» М. Горького, Дункан в «Макбете» У. Шекспира, Пимен в «Борисе Годунове» А.С. Пушкина, Маттиас Клаузен в «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана, Реджинальд Пэджет в «Квартете» Р. Харвуда и другие. Широкое признание, всеобщая известность и народная любовь пришли к К.Ю. Лаврову также в результате работы в кинематографе. Актер снялся в таких фильмах, как: «Живые и мертвые», «Верьте мне, люди!», «Укрощение огня», «Доверие», «Братья Карамазовы», «Васек Трубачев и его товарищи», «В дни Октября», «Ссора в Лукашах», «Залп «Авроры»», «Долгая счастливая жизнь», «Нейтральные воды», «Чайковский», «Любовь Яровая», «Ход белой королевой», «Еще не вечер», «Океан», «Повесть о человеческом сердце», «Мой ласковый и нежный зверь», «На гранатовых островах», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Колье Шарлотты», «Красная стрела», «Хлеб – имя существительное», «Исчадье ада», «Шкура», «Шизофрения», «Горько», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Нежный возраст», «Мастер и Маргарита», «Казароза». Кирилл Юрьевич был членом партбюро театра, членом райкома, горкома партии, его неоднократно избирали депутатом Верховного Совета СССР. Лавров также избирался президентом Международной конфедерации театральных союзов стран СНГ, был членом комитета по Государственным премиям при Президенте Российской Федерации, членом комиссии по науке, культуре, образованию и информации Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, являлся академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России и Российской академии кинематографических искусств «НИКА».

Спектакль "Океан" (БДТ, 1962)

В спектакле "Горе от ума" (БДТ, 1962)

Кирилл Лавров с женой Валентиной, сыном Сергеем и дочкой Машей

"Звезды на крыльях" (1955)

"Максим Перепелица" (1955)

"Его время придет" (1957)

"Ссора в Лукашах" (1959)

"С вечера до утра" (1962)

"Живые и мертвые" (1963)

"Верьте мне, люди" (1964)

"Залп Авроры" (1965)

"Возмездие" (1967)

"Братья Карамазовы" (1968)

"Чайковский" (1969)

"Любовь Яровая" (1970)

"Укрощение огня" (1972)

"Хроника одной репетиции" (1973)

"Доверие" (1976)

"Объяснение в любви" (1977)

"Мой ласковый и нежный зверь" (1978)

"Ярославна, королева Франции" (1978)

"Стакан воды" (1979)

"20-е декабря" (1981)

"Дело Артамоновых" (1981)

"Преферанс по пятницам" (1984)

"Три процента риска" (1984)

"Слушать в отсеках" (1987)

"Дубровский" (1988)

"Исчадье ада" (1991)

"Бандитский Петербург" (2000)

"Нежный возраст" (2000)

К. Лавров и А. Куликова в спектакле "Перед заходом Солнца" (БДТ)

"Мастер и Маргарита" (2005) *** К 80-летию заслуженного мастера спорта СССР, олимпийской чемпионки Раисы Курвяковой 15 сентября баскетбольное сообщество поздравит с 80-летием заслуженного мастера спорта СССР, олимпийскую чемпионку, двукратную чемпионку мира, трехкратную чемпионку Европы Раису Васильевну Курвякову. Раиса Курвякова – олимпийская чемпионка, неоднократно завоевавшая «золото» мирового и европейского первенства, ни разу не поднималась на пьедестал почета национального чемпионата, так как всю свою спортивную жизнь в большом баскетболе хранила верность одному клубу – днепропетровской «Стали», став ее непререкаемым лидером и авторитетом. После окончания блестящей спортивной карьеры Раиса Курвякова решила и дальнейшую свою судьбу связать со спортом. Возглавив в Днепропетровске школу СК «Вихрь», талантливая спортсменка, умеющая побеждать на площадке, оказалась успешной и в работе с детьми – юными спортсменами. Путевку в жизнь она дала не только баскетболистам; среди ее учеников – борцы, легкоатлеты, штангисты, гимнасты. Ее воспитанники прошли закалку в школе настоящей чемпионки. Мы желаем Раисе Васильевне крепкого здоровья, успехов в воспитании спортивной молодежи и талантливых учеников.

*** К 100-летию со дня рождения заслуженного мастера спорта Сергея Сергеевича Сальникова (1925-2084) 13 сентября любители футбола вспомнят знаменитого форварда 1940-х – 1950-х годов, заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона СССР, пятикратного обладателя Кубка СССР, победителя I Спартакиады народов СССР, члена символического Клуба Григория Федотова Сергея Сергеевича Сальникова (1925–1984) по случаю 100-летия со дня рождения. В отечественном футболе, всегда принадлежавшем к суровому северному типу со ставкой на силу и напор, а не утонченную технику, он стоял особняком со своей элегантностью приемов и аристократичной изысканностью стиля. Абсолютное чувство мяча, обширный технический багаж нужны были Сергею Сальникову не для демонстрации цирковых трюков, а для нестесненности, свободы в выборе вариантов действий. Нацеленность на верное решение эпизода, реализацию того или иного тактического расчета одухотворяли сальниковское исполнение настолько, что приближали к художественному творчеству.

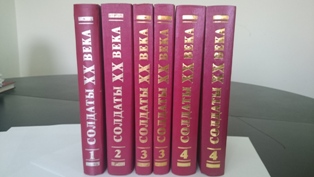

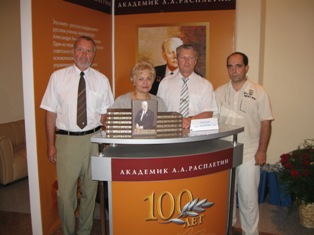

********** К юбилею ответственного секретаря, члена совета директоров Международного Объединенного Биографического Центра Лидии Вениаминовны Левицкой 11 сентября коллектив Международного Объединённого Биографического Центра поздравляет с юбилеем ответственного редактора, члена Совета директоров Левицкую Лидию Вениаминовну! В нашей команде она работает практически с момента основания центра, и через ее руки и сердце прошло немало проектов, и в каждый из них она вложила свою душу и высочайший профессионализм. Особо отметим проект «Солдаты XX века», который стартовал еще на рубеже нового тысячелетия. Она была реальным координатором созданного уникального шеститомника, в рамках которого были воссозданы биографии многих наших выдающихся современников, прошедших горнило Великой Отечественной войны. В канун 70-летия Великой Победы именно Лидия Вениаминовна взяла на свои плечи огромную работу в рамках интернет-проекта под тем же наименованием «Солдаты XX века». Благодаря ее стараниям удалось вернуть к жизни многие забытые судьбы, как простых солдат, так и фронтовиков, ставших выдающимися учеными, художниками, архитекторами, врачами, спортсменами и, конечно, военачальниками. Еще один проект из ее служебного досье – «Медицинские и фармацевтические вузы России», вышедший в двух изданиях. Лидия Вениаминовна стала тем человеком, который собрал воедино материалы обо всех без исключения университетах, академиях, институтах, ведущих подготовку врачей и фармацевтов на территории Российской Федерации. Ее кропотливость, дотошность и последовательность стали тем залогом, который позволил появиться на свет этим уникальным книгам и интернет-ресурсам. Нельзя не назвать и другие проекты, в которых Л.В. Левицкая проявила себя в полной мере. Это – «Кто есть кто в современном мире», «Кто есть кто в современной культуре», «Кто есть кто в современной медицине», а также «Легенды российского спорта», «Легенды отечественного футбола». Много сил и мастерства внесла она в такие проекты, как «А.И. Киселёв. Жизнь, посвященная созданию ракет, орбитальных станций, космических аппаратов», «Расплетин. 100-летию со дня рождения посвящается», «Генеральный конструктор М.П. Симонов», «Генеральный конструктор Б.В. Бункин» и другие. Дорогая Лидия Вениаминовна! Низкий Вам поклон, сердечные пожелания доброго здоровья, дальнейших творческих удач, воплощения нынешних и будущих проектов нашего коллектива. * * *

На юбилейном мероприятии Биографического Центра. 2000 год

С коллегами по работе Т.Н. Ждановой и Н.Е. Семеновой. 2000 год

На презентации очередного тома проекта "Кто есть кто в современном мире". Книга вручается именитому барду В.С. Берковскому. 2002 год

С руководством Российского Комитета ветеранов войны и авторами проекта Солдаты XX века. 2003 год

На презентации очередного тома проекта "Солдаты XX века". Выступает генерал армии В.И. Варенников. 2002 год

С участниками проекта "Солдаты XX века". 2005 год Проект "Солдаты XX века". 1999-2005 гг.

Участники проекта "Солдаты XX века". Генералы Г.Ф. Григоренко, В.К. Бояров, В.А. Соломатин и дугие в офисе Центра. 2005 год

После вручения орденов Национального комитета общественных наград. 2007 год На презентации проекта "Кто есть кто в современной культуре". Народные артисты В.И.Усков, А.С.Козлов, В.А.Краснопольский, А.Я.Эшпай, А.Г.Филиппенко, М.М.Кольцова. 2006 год

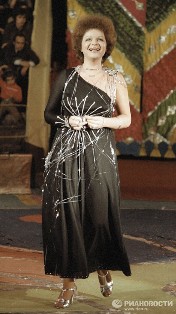

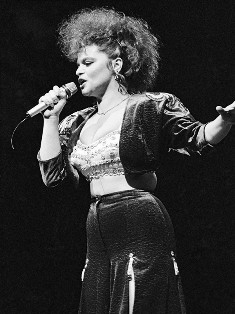

С коллегами по проекту на презентации книги "РАСПЛЕТИН". 2008 год На встрече с генералом армии В.Д. Бобковым в офисе Центра. 2012 год На встрече с Героем Советского Союза В.Г. Пугачёвым в офисе Центра. 2014 год *** К 70-летию народной артистки России Ларисы Долиной 10 сентября 70-летний юбилей отмечает всенародно любимая певица, народная артистка России, неоднократная обладательница Национальной музыкальной премии «Овация», лауреат всероссийских и международных конкурсов эстрады, профессор, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Лариса Александровна Долина. Своими знаменитыми программами: «Погода в доме», «Затяжной прыжок», «Контрасты», «Льдинка», «Маленькая женщина», «К 20-летию творческой деятельности», «Что хочу, то и пою», «Я не нравлюсь себе» Лариса Долина покорила не только соотечественников, но и обрела поклонников во всем мире. Она исполняла арии и партии в рок-операх, мюзиклах, многочисленные джазовые композиции. Голос Ларисы Долиной прозвучал в почти 80 художественных фильмах и мультфильмах: «Бархатный сезон», «Мы из джаза», «Обыкновенное чудо», «Чудак», «Остров погибших кораблей», «Сувенир для прокурора», «Чародеи», «Сибирский цирюльник», «Новые бременские музыканты». Ее творчество уже более 30 лет любимо российским народом, а концерты собирают неизменные аншлаги. Лариса Долина – член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Дорогая Лариса Александровна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем и высокой наградой - орденом "За заслуги перед Отечеством", которым отмечен Ваш уникальный творческий путь! Пусть каждое Ваше появление на сцене остается праздником для зрителей. Вечных аншлагов и неизменных оваций! * * *

Лариса Долина с родителями

Солистка ансамбля "Волна"

Артистка Одесской филармонии. 1971 год

Певица Государственного эстрадного оркестра Армении под управлением Константина Орбеляна, 1974 год

Певица оркестра Анатолия Кролла, 1979 год

В фильме "Мы из джаза"

Выступает эстрадная певица, лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов Лариса Долина. 4 сентября 1980 года

Эстрадная певица Лариса Долина принимает участие в эстрадно-цирковом представлении на манеже Московского цирка. 1982 год

1990 год

Заслуженная артистка России, 1994 год

Певица Лариса Долина выступает на десятом "Балу победителей" в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 25 апреля 2015 года

Певица Лариса Долина во время выступления на открытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016". 3 сентября 2016 года

С оркестром Игоря Бутмана

С Эл Джерро и Анатолием Кроллом

С Михаилом Таничем и Лидией Козловой

Народные артисты Л.А. Долина и А.О. Кролл на презентации книги "Кто есть кто в современной культуре". 2007 год

Президент России вручает Ларисе Долиной орден Почета

******************** К 100-летию со дня рождения народного артистка СССР Александра Холминова (1925-2015) 8 сентября исполнилось бы 100 лет выдающемуся композитору, народному артисту СССР, лауреату Государственных премий СССР и РСФСР, лауреату Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Вена) Александру Николаевичу Холминову (1925-2015). Среди самых известных сочинений А. Холминова симфоническая поэма «Рожденные бурей», Вторая симфония для большого симфонического оркестра, кантаты «Здравствуй, Родина!», «Ради жизни на земле», «Цвети, наша Родина!», «Переступив войны порог», опера «Горячий снег», 8 симфоний (в том числе посвященная 600-летию Куликовской битвы Третья симфония с текстами из «Слова о полку Игореве» и «Задонщины», Шестая симфония на текст «Повести о капитане Копейкине»); 8 кантат; вокальные циклы на стихи А. Пушкина, А. Блока, А. Ахматовой, С. Капутикян и других поэтов; 10 инструментальных концертов (для флейты и струнного оркестра, для виолончели и камерного хора, для виолончели, квинтета медных духовых и трех литавр, для двух скрипок и камерного оркестра и др.); 4 струнных квартета, музыка к кинофильмам (среди них – эпохальный для истории отечественного кинематографа «Председатель»); песни; инструментальные миниатюры. Александр Николаевич долгое время был секретарем правления Союза композиторов СССР и РСФСР, членом комиссии по Государственным премиям РСФСР, возглавлял жюри I и II Международных фестивалей молодежной песни в Сочи, участвовал в работе жюри Международного конкурса по камерной опере в Дрездене. *** |

Мы познакомились с Генрихом Васильевичем в конце 1990-х годов, чтобы подготовить его краткую биографию для проекта «Кто есть кто в современном мире» в раздел «Выдающиеся деятели современности». Уже тогда нам были абсолютно ясны масштаб и эффективность его деятельности.

Мы познакомились с Генрихом Васильевичем в конце 1990-х годов, чтобы подготовить его краткую биографию для проекта «Кто есть кто в современном мире» в раздел «Выдающиеся деятели современности». Уже тогда нам были абсолютно ясны масштаб и эффективность его деятельности.